――今回はアニメや特撮を楽しむ切り口の中で「音楽」に注目したいと思います。子どものころ、アニメや特撮への興味はいかがでしたか?

- 川井

-

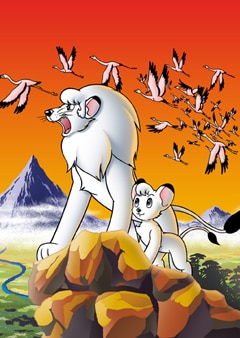

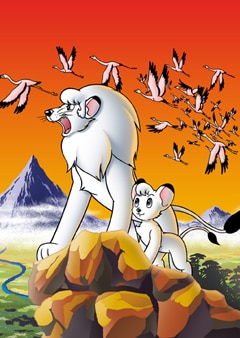

普通に流行していた番組を見ていて、『おそ松くん』『オバケのQ太郎』『パーマン』など、だいたい主題歌は今でも覚えてますね。劇伴(BGM)は冨田勲さんの『ジャングル大帝』が情緒感が他と違っていて特別で。ソノシートでくりかえし聴いていて、心から愛していた感じです。特撮はアニメより少なかったですから、ウルトラシリーズで『ウルトラQ』『ウルトラマン』と『ウルトラセブン』くらいまで見ていた感じです。

――後にご自身が『ウルトラマン』の音楽を担当するとは……。

- 川井

-

思っていませんでしたね(笑)。

――アニメや特撮は小学生ぐらいで卒業してしまうもの、という時代でした。

- 川井

-

趣味の対象が、自然に別のものに移りますよね。僕の場合は鉄道で、音楽も好きになって森山良子さんなど日本のフォークソングに傾倒していきました。フォークギターを始めたのは小学校高学年のころですが、あまり一生懸命練習する感じでもなく、トワ・エ・モワなど好きな曲を弾いてみる程度で。

――本格的にのめりこんだのはいつでしょう?

- 川井

-

中学のときです。いきなり海外のポップスブームが来て、特にフレンチ・ポップスのミシェル・ルグランやレイモン・ルフェーブルなどを聴き始めました。その時期にバート・バカラックの日本公演をテレビで見て、ものすごい衝撃を受け、すっかりハマりました。友だちの大半はビートルズでしたけどね(笑)。高校ではエレキギターを初めて買って、ロック系のシカゴやディープバープルに走ったんです。そのころやはりTVでサンタナの来日公演を見てショックを受けてしばらく追いかけ、それとキャロル・キングですね。日本の音楽はもう少し前からユーミンとかはっぴいえんどとかニュー・ミュージックを聴くようになってて、だいたいこの辺が自分の音楽的な情感に影響をあたえていると思います。

――大学は原子力を専攻されたそうですが。

- 川井

-

音楽を自分の職業にすることは考えられなかったですから、進路を決めるとき「工学部だよな」と決めたぐらいの理由です。高校はユルかったので遊びに行ってたようなものでしたから、大学の授業にはついていけなくて中退しました。そんな時に友だちから「音楽が好きなら、専門学校に行って教職免許とったら?」とアドバイスされたんです。ところが行ってみたら女の子が大勢いて、とても勉強できる環境じゃなく(笑)。結局そこも半年で辞めてしまったころ、所属していたバンドがあるコンテンストで優勝してしまいまして。デビューするにしても実績が必要だろうと、デモテープを持ってCMなど音楽制作会社を回るようになりました。ちょうどシンセ(シンセサイザー)を使い始めたころで、「シンセ持ってるなら曲つくってみてよ」みたいに依頼され、そんな経緯で作曲を始めるようになったんです。

――映像作品の作曲は、何がきっかけで始められたのでしょうか?

- 川井

-

三ツ矢雄二さんのお芝居の音楽を担当した時に音響制作会社の方から声をかけられ、音響監督の第一人者だった斯波(重治)さんにお会いしました。それがきっかけで押井守監督の実写映画『紅い眼鏡』(87)をやることになり、これが僕の劇伴作曲家としての大きな転機になるわけです。その前にも東京都のキャンペーンアニメやPVの作曲もしていたのですが、当時の記憶が少しあいまいで……とにかくまだ経験もなく手探りの時代ですね。

――『紅い眼鏡』は、あのテーマ曲が自分にとっても衝撃的でした。押井監督からどんなオーダーがあっての曲でしたか?

- 川井

-

押井さんは「カルミナ・ブラーナみたいにしてくれ」と言うわけですが、僕はどんな曲か知らなかったので、カセットテープを渡してくれました。ところがそれを忘れてきてしまったんですよ(笑)。さすがに忘れたなんて言えないので「たしかコーラスが入ってて、マイナーで勢いがあったよな」なんて思い出しながら、つくってみたのが『紅い眼鏡』のテーマでした。

――それは衝撃です(笑)。逆にオリジナリティが出て、結果オーライでしたね。

- 川井

-

確かにいきなりパクリ風の曲を出していたら、自分の人生は変わっていたでしょうね。押井さんもイメージとして言っただけですから。肝心なポイントだけ踏襲して脳内補正したのが良かったのか、即OKいただきまして指標がはっきり見えたので、後はすごくつくりやすくなりました。

――本物のコーラスではないですよね?

- 川井

-

もちろんシンセです。そもそも自分が呼ばれた理由も、マルチトラック・レコーダー(楽器パートごとに分離して多重収録できる機材)で自宅録音ができて、クオリティはともかく完パケ(完全パッケージ)まで可能だからです。簡単に言えば安くできる(笑)。もともと千葉繁さんのプロモーションビデオとして始まった企画ですし。ところがどんどんエスカレートしていくわけです。押井さんは「35ミリで撮る」と言い出すし、音楽もデモを聴いてくれたキングレコードの大月(俊倫)さんが「これちゃんと録ろうよ」と言ってくれて、スタジオ録音になりました。自宅シンセに加えて小人数ながらも弦とトランペットが入り、ピアノやドラム、ベースなど生楽器を重ねました。いわゆる「ハイブリッド型」というスタイルですね。予算さえあれば弦とかブラスは生がいいんですけど、16分音符の速いフレーズをシーケンスで演奏するなど、人間にはできないこともたくさんありますから、「生じゃないといけない」という発想はないです。

もちろんシンセです。そもそも自分が呼ばれた理由も、マルチトラック・レコーダー(楽器パートごとに分離して多重収録できる機材)で自宅録音ができて、クオリティはともかく完パケ(完全パッケージ)まで可能だからです。簡単に言えば安くできる(笑)。もともと千葉繁さんのプロモーションビデオとして始まった企画ですし。ところがどんどんエスカレートしていくわけです。押井さんは「35ミリで撮る」と言い出すし、音楽もデモを聴いてくれたキングレコードの大月(俊倫)さんが「これちゃんと録ろうよ」と言ってくれて、スタジオ録音になりました。自宅シンセに加えて小人数ながらも弦とトランペットが入り、ピアノやドラム、ベースなど生楽器を重ねました。いわゆる「ハイブリッド型」というスタイルですね。予算さえあれば弦とかブラスは生がいいんですけど、16分音符の速いフレーズをシーケンスで演奏するなど、人間にはできないこともたくさんありますから、「生じゃないといけない」という発想はないです。

――押井監督との初対面の印象は、いかがでしたか?

- 川井

-

頭の良い人だなと。ボキャブラリーが豊富で、なおかつユーモアもある。真面目な顔しておかしなことを言ったりする。でも、話自体はすごく分かりやすい。特に指示や感想が明解なのは、非常にありがたかったです。

――映画の感想はどうでしょう?

- 川井

-

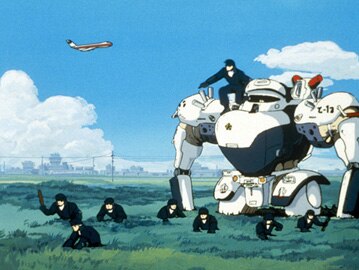

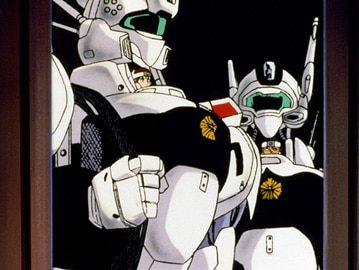

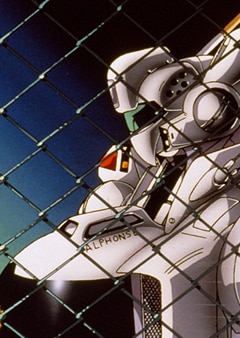

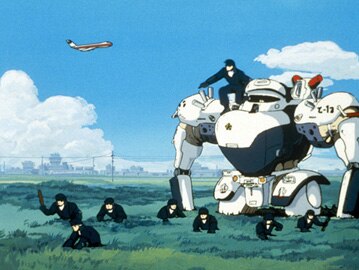

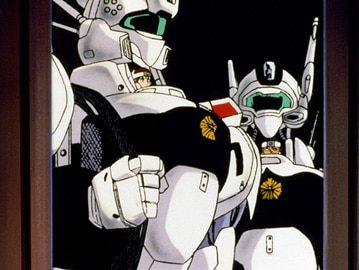

すごく不思議な映画ですよね。今でもたぶん理解できていないと思います。分からないのに、映像が面白くて妙な情感がある。その奥深さは、ものすごく感じました。一方でいきなりアニメチックな部分もあり、絵コンテどおりに役者を動かしたりする。そんな中にひとつ独特な「匂い」を感じて、ものすごく魅力的に感じました。その「匂い」は後々の『パトレイバー』や『攻殻機動隊』にも息づいていて、すごく好きな世界です。

すごく不思議な映画ですよね。今でもたぶん理解できていないと思います。分からないのに、映像が面白くて妙な情感がある。その奥深さは、ものすごく感じました。一方でいきなりアニメチックな部分もあり、絵コンテどおりに役者を動かしたりする。そんな中にひとつ独特な「匂い」を感じて、ものすごく魅力的に感じました。その「匂い」は後々の『パトレイバー』や『攻殻機動隊』にも息づいていて、すごく好きな世界です。

――そこも含めて、押井さんと相性が良いと感じられますか?

- 川井

-

かもしれません。押井さんはどう思ってるか分かりませんが(笑)。理解するかどうか以前に、あの「匂い」を映像から感知することができるかできないか、それがひとつのポイントかなと思っています。

――川井さんは最新作の実写版『THE NEXT GENERATION パトレイバー』(14)に至るまで、押井監督作品の音楽を毎回のように担当されています。その初期にあたるOVA版『機動警察パトレイバー』(88)では、テロ事件や怪談もの、怪獣映画にクーデターと毎回違う趣向で、音楽もそれぞれ新曲がありましたね。

- 川井

-

3本ずつの録音で、ぜいたくなつくり方をしていましたね。もちろん斯波さん、押井さんとも話してますが、当時はとまとあきさんという音楽ディレクターがメインで決めていたはずです。

3本ずつの録音で、ぜいたくなつくり方をしていましたね。もちろん斯波さん、押井さんとも話してますが、当時はとまとあきさんという音楽ディレクターがメインで決めていたはずです。

――原点のひとつですが、今でも印象的な曲はありますか?

- 川井

-

「変な曲」の方が印象に残りますね。メロディがなく、ひたすらパーカッションがポコポコ言ってるような曲。直前の『トワイライトQ 迷宮物件 FILE538』(87)のときに乏しい音源のシンセで原形をつくったら、「この路線はアリだね」と押井さんとも意見が一致して、「押井さんらしさ」という方向性のひとつとなりました。

「変な曲」の方が印象に残りますね。メロディがなく、ひたすらパーカッションがポコポコ言ってるような曲。直前の『トワイライトQ 迷宮物件 FILE538』(87)のときに乏しい音源のシンセで原形をつくったら、「この路線はアリだね」と押井さんとも意見が一致して、「押井さんらしさ」という方向性のひとつとなりました。

――劇場版『パトレイバー』だと、東京を刑事が調査するシーンがその方向性ですか?

- 川井

-

まさにそうです。OVAでは、お婆さんのテロリストが爆弾を仕掛けてニヤリと笑うシーンとか(第2話)。

まさにそうです。OVAでは、お婆さんのテロリストが爆弾を仕掛けてニヤリと笑うシーンとか(第2話)。

――劇場版ではコンピュータウイルスというテーマも斬新でしたね。

- 川井

-

僕は、さっぱり分からなかったです(笑)。コンピュータは一世を風靡したNECのPC-98で、ネットもニフティサーブ(パソコン通信サービス)の時代ですから、今考えるとすごいですよね。

――そんな先進的な作品の音楽は、どのように考えられましたか?

- 川井

-

怒涛の作業だったので。とにかく時間がなくて、1週間か10日ぐらいなんです。

――えっ? あのすごい曲をそんな短期間でつくったんですか!?

- 川井

-

レコーディングも毎日朝までやってるのに、まだ書いてるみたいな(笑)。2時間くらい寝てスタジオに行っては、また録音してみたいな感じで、死にそうになりました(笑)。だから記憶が鮮明じゃないんです。『パト2(機動警察パトレイバー 2 the Movie)』は時間的に余裕がありましたね。プレサントラも出せたので、そこから曲を引っ張ってこれて、だいぶ楽でした。

――『パト1』は事件と音楽の展開がものすごく合っています。

- 川井

-

わけがわからないまま、ハイになってつくったからでしょうね(笑)。聖橋付近を川から見上げた風景など、東京を別の視点から捉えた映像が斬新でした。埋立地も昔からなじみがありましたし、映画で描かれている風景は現実そのままなんです。でも、その見慣れたはずの風景も、押井さんの手によって、もうひとつの新鮮な情緒として自分の中に植えつけられました。

――押井さんは大森で、川井さんは品川と、どちらも東京ですよね。

- 川井

-

京浜工業地帯グループなんですよ(笑)。

――“東京論”みたいなものは、その辺もベースになっていますか?

- 川井

-

もちろん。今の新しい『パトレイバー』にも、そういう匂いは残ってますね。

――その実写版は、どう取り組まれましたか?

- 川井

-

最初のOVA6本、いわゆる「アーリーデイズ」とノリはほとんどいっしょで、そのまま実写になったという印象です。ただ各話で監督が違っててお話も違う。オーダーは各監督からですが、全部を新曲でやれない事情もありまして、途中からは必要な曲だけを録り足しています。TVシリーズと映画のつくり方の半々になりました。どうしても足りないエピソードでは、全部新しくつくっています。

――TVと映画の違いを、もう少し具体的にうかがいたいです。

- 川井

-

作曲前に映像があるかないかですね。TVは「溜め録り」という事前にまとめて録音する手法。映画は完全に映像にアテてつくる。まったく違います。映画は流れに合わせていくので、自分でも思いもよらない展開になります。それでも1曲としてまとめたいわけで、そこでいつも悩みます。

――アニメと実写の違いも感じますか?

- 川井

-

「何をもって『パトレイバー』なのか」って、ずっと考えていたんです。自分の曲もよく「パトレイバーっぽい」って言われますが、その正体が分からない。今回「実写はどんな曲にすべきか」と考えてみたとき、「独特のユルさ」だと思ったんです。やや分かりづらいかもしれませんね。外国のアクション映画の曲のような熱さ、カッコよさや悲壮感はあまりない。

「何をもって『パトレイバー』なのか」って、ずっと考えていたんです。自分の曲もよく「パトレイバーっぽい」って言われますが、その正体が分からない。今回「実写はどんな曲にすべきか」と考えてみたとき、「独特のユルさ」だと思ったんです。やや分かりづらいかもしれませんね。外国のアクション映画の曲のような熱さ、カッコよさや悲壮感はあまりない。 かと言って、緊張感がないわけでもない。日常もあるけど、刑事ドラマのようでもない。そんな折衷案で考えた「独特のユルい音」だったのかなと、当時のサントラを聴き直して漠然と思ったんです。

かと言って、緊張感がないわけでもない。日常もあるけど、刑事ドラマのようでもない。そんな折衷案で考えた「独特のユルい音」だったのかなと、当時のサントラを聴き直して漠然と思ったんです。

――25年にわたりものすごい曲数になりましたが、『パトレイバー』らしさは、どう工夫されていますか?

- 川井

-

パーカッションを重視したり、メロディの流れ方、コード進行の工夫など、「パトっぽいよね」と自分で思えるようなものにしていったつもりです。今回の新作は、もしアニメだったらあまり「パトっぽさ」を出さなかった可能性もあります。実写より「パトっぽさ」が欲しいなと思ったのが、自分の中でスタートになりました。