――監督にとって初のオリジナル作品という点では、どうでしょうか?

- 藤田

- 自分はあまりそういう意識がないんです。企画がある程度進んでからの参加という理由もありますが、もし完全にまっさらから作れと言われたとしたら、ものすごく難しかったでしょうし(笑)。なので「みんなでつくっていったオリジナル」という印象のほうが強いですね。

――これまで放送された中で手応えがあったエピソードなどあれば、教えてください。

- 藤田

反響が良かったのは、13話の「ます」ですね。「クラシック曲や作曲者を使ったコメディって何ができるんだろうか」ということを話し合ってた初期に、ライターの土屋(理敬)さんから出てきたプロットです。「これすごく面白いから、絶対にやろう」って即決したものの、これをやるための準備というか環境が必要になってしまい、それで13話と遅めになりました。

反響が良かったのは、13話の「ます」ですね。「クラシック曲や作曲者を使ったコメディって何ができるんだろうか」ということを話し合ってた初期に、ライターの土屋(理敬)さんから出てきたプロットです。「これすごく面白いから、絶対にやろう」って即決したものの、これをやるための準備というか環境が必要になってしまい、それで13話と遅めになりました。

――それはある程度積んでいないと、笑えないということですか?

- 藤田

- まさにそうです。ある程度、キャラクターや人間関係を積んだうえでないとギャグが効かないなと思ったもので。

――カフカの『変身』を思い出して、不条理ものという感じもしました。

- 藤田

- 海外の幻想小説もわりと好きなので、変な手触りのものに抵抗がないんです。だから、特に不条理にしようとした印象はなくて、ムジークみたいに「音楽を使って不思議なことが起きる」ということを、あまりロジカルにしたくないなと思った結果です。好きな音楽を聞いて自分の感情が盛り上がるって、理屈ではないですよね。人それぞれだし、他人の好きな音楽に文句を言いたくもないし。

――ちょっと怖かったですね。喰われそうになったりして。

- 藤田

- ははは、怖いですか。

――ええ。生きながら料理されそうになるあたり、冷やっとするものを感じて。そんな毒っ気もある作品ですよね。

- 藤田

- たぶんそういうのが好きですし、あの程度のものは大して毒とも思わずに生きてきましたし。その点ではNHKですごく小さい子が見ることには意味があって、15年後ぐらいに変わった感性の子がいっぱい出てくれれば、非常に嬉しいなと思ってやっております。

――ムジークはアニメ特有の「奇跡のパワー」ですが、ロジックを決めないと言いつつ、どんな発想で進めているのでしょうか。

- 藤田

- どういう変化が起きたら面白いか? それはお話のほうからだったり、絵的な演出の部分から決めてますね。音楽でも映画でも、好きなものって気持ちがアガりますよね。あの高揚感が好きなので、自分のそんな経験をどうやって工夫すればかたちにできるかってとこからです。

――アレンジする曲と物語の関係は、どういう順番なのでしょうか。

- 藤田

- もちろん「ます」なら、お話より曲が先に決まってましたが、先にお話をつくって、「ここに合いそうなクラシック曲って何かな?」というリストアップからアレンジを発注する場合が多いですね。なので、劇伴(メニューで曲調を発注するBGM)とは違ってきます。イメージはザックリ出していますが、どんなアレンジであがってくるかは未知数です。映像と合わせてどうなるか、そこも闇鍋なんです(笑)。もちろん先に画か音楽があって合わせるのがベストですが、アレンジャーのみなさんもお忙しい方々ですし、現場もそんなスケジュール感ではないので(笑)。

――スポッティング(音符の変化が何コマ目か割り出す作業)みたいなこともせずに?

- 藤田

- できずに、です(笑)。グイグイ押していくしかない。

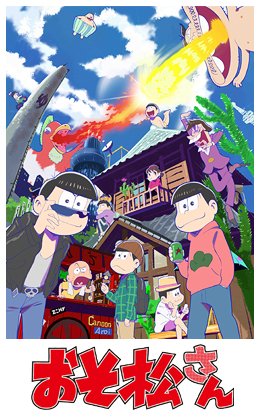

――そんな風には見えないところもすごいと思います。それと『

おそ松さん』もそうですが、監督の作品は色使いがいいですよね。

- 藤田

- ありがとうございます。企画したころは、アニメーションの画面密度を競いあうような状況だったので、「あの密度競争には絶対に参加したくないな」と。ここ1年でだいぶ変わったとは思いますが。

――いわゆる「情報量」みたいなことはよく言われてきました。

- 藤田

画面密度を追い込むのって、非常にしんどい作業になるんです。お話にあっていればそれもいいでしょうけど、コメディですからね。そうじゃないところでの勝負って色やデザインになる。むしろそっちに労力をかけていきたいなと。『おそ松さん』のとき浅野(直之)くんとも話したんですが、原作の絵柄がシンプルだと、いまのアニメにするにはデザインや色を煮詰めないと、かたちにならないねって。その経験もあり、『クラシカロイド』は子どもが見るものですから、色鮮やかな感じにして、単純に楽しげに見えることが大事だろうと。色を決める労力は、線増やす労力に比べれば……。

画面密度を追い込むのって、非常にしんどい作業になるんです。お話にあっていればそれもいいでしょうけど、コメディですからね。そうじゃないところでの勝負って色やデザインになる。むしろそっちに労力をかけていきたいなと。『おそ松さん』のとき浅野(直之)くんとも話したんですが、原作の絵柄がシンプルだと、いまのアニメにするにはデザインや色を煮詰めないと、かたちにならないねって。その経験もあり、『クラシカロイド』は子どもが見るものですから、色鮮やかな感じにして、単純に楽しげに見えることが大事だろうと。色を決める労力は、線増やす労力に比べれば……。

――なるほど。一回指定すれば、全部その色になるから。

- 藤田

- でも、難しいんのは背景のほうですね。今風の密度感やリアリティで鍛えられた背景マンが多いので、かつての小林七郎さん(『ど根性ガエル』などの美術監督)のように見せるとこだけ見せて、デザインライン的に面白く追い込んでいく背景は、難しくなっています。音羽館も現実感と非現実感の間ぐらいを狙ってみました。街並みも「ハママツ感」を出したくて。

――「ハママツ感」って何ですか?

- 藤田

- 架空の街なのでカタカナの「ハママツ」が舞台です。クラシカロイドのような天才たちを、そういう地に足のついた身近な日本の風景に置きたいっていう(笑)。観光地みたいな場所ではなく、せっかく出かけても「ここ、練馬と変わらないですよね」みたいな街(笑)。そういう場所のほうが、逆にリアルだろうなって。ただ、量販店が国道県道沿いにあって、あとは寂れているみたい感じをアニメで表現するのは、なかなか難しいとも思いました。シャッター商店街っぽいものは、たまに出したりしてるんですけど。ほとんどの視聴者にとって、そっちのほうが身近な風景ではないかと思いますよね。

――全体のお話としてはラストが近いので、そろそろ伏線回収ですか?

- 藤田

- 伏線って?

――失踪した父親の話とか……。

- 藤田

- ああ、そんなにたいした話ではないですよ。最終話ではやりたいことを思いきりやるので、それまでは積みあげです。12話でもバッハに少し言わせていますが、作曲家が題材なら、ものをつくるうえでの葛藤みたいなものを、ふんわりとでも出せればいいなと。自分が楽しいのがまず大事ですが、お仕事でもあるわけだし。お客さんが欲しいものをつくるのか、自分がやりたいものをやるのか。はたしてバランスの問題なのか。でも結局、どちらかに振りきったものが天下を取ったりする。そんな誰もが通る青臭い葛藤みたいなものを、12話と23、24話の最終展開とでは多少なりとは入れてみたいなと思ってます。

――そこに向けて盛り上げる感じですか?

- 藤田

- わりと間際までいつもどおりです。最初は各自の成長を描こうという意図もありましたが、結局、天才って完成してるので、成長とかじゃないなって。クラシカロイドがどういう生い立ちか説明したところで、それで揺れ動くような自我なら、もはや天才じゃないんです。もっと確固たる「こんな音楽をつくれるオレすげー!」みたいなものがひとつあれば、他はどうでもいい。そうすると成長が似合わないんですね。むしろ多少なりとも自覚していく感じです。たとえそう見えなくても、くだらなければそれでいいと(笑)。

――クラシカロイドって、あらゆる意味で浮世離れしていますよね。

- 藤田

- そうなんです。それが伝わればいいんです。自分は昔、才能のないクラシカロイドみたいなおじさんと、公園で謎のコミュニケーションとってた記憶もあるので(笑)。

――クラシック音楽は高みに置くものではなく楽しむものだと。視聴者がそう見直すきっかけになるといいですね。

- 藤田

- 実際、この番組がきっかけでクラシック聴き出したみたいな話を聞くと、ホントに嬉しいんです。「こういうとんでもない人たちが作ったんだよ」って。ものすごく誇張もはいってますけど(笑)、きっかけになればいいですし、音楽って理屈抜きでテンション上がるでしょ、そういう感覚ってアリなんだよって伝えたいですね。

――アレンジも、クラシックだからこその自由度が感じられます。

- 藤田

- いやあ、著作権切れてるって素晴らしいなって(笑)。

――それでもあれだけいじって、クレームを言われたりはしないんですか?

- 藤田

- みんな行ききってるから、ぜんぜん大丈夫です。生地プロデューサーがクラシックにくわしいので、「ここまでやるとスピード違反になりますよ」と身内の警察的な基準を出してますしね。わりとおおらかな気持ちで楽しんでいただくという点では成功したんじゃないかなと。クラシカロイドの行動も、ぜんぜん説明していない小ネタが多いんですが、けっこうみんな気づいてますよね。

――むしろ愛されつつある感じですか?

- 藤田

- まったりゆるやかに愛してもらえればと。自分が教育テレビで観ていたアニメって『飛べ!イサミ』にしても、そういうイメージでしたからね。なんだかパンチがつよくて、不思議なバランス感なのに、観てて心地よくなってくるという。

――役者さんもアフレコを楽しんでらっしゃるのでは?

- 藤田

- こちらは聴いてて楽しいですが、声優さんはどうでしょう? 「お当番回」(あるキャラクターがメインに取り上げられる回)になると、セリフの量が異様に多くなりますからね。それでなくても自分の作品は、セリフのワード数がエグいくらい多いので。それである程度達者な人たちを呼んで、そっちの化学変化も期待していました。

――この記事で興味をもっていただいた方に、何かアピールしたい点はありますか?

- 藤田

- そうですね……。入り口はどこでもいいなって思っています。どの作品でも、自分の作品を言語化するのがすごく苦手です。むしろ言語化できないものを作りたいなって。

――曲については、いかがですか?

- 藤田

『田園』『アイネ・クライネ・ナハトムジーク』『トルコ行進曲』などなど、何曲かは絶対に知っているはずなので、アレンジを楽しみにしてほしいですね。バダジェフスカの『乙女の祈り』(第14話「解散するクラクラ、デビューする歌苗」)なんて、聴いたことはあっても演歌バージョンは絶対にないはずなので、一聴の価値はあります。知ってる曲のアレンジもきっかけにしてもらえると嬉しいですね。

『田園』『アイネ・クライネ・ナハトムジーク』『トルコ行進曲』などなど、何曲かは絶対に知っているはずなので、アレンジを楽しみにしてほしいですね。バダジェフスカの『乙女の祈り』(第14話「解散するクラクラ、デビューする歌苗」)なんて、聴いたことはあっても演歌バージョンは絶対にないはずなので、一聴の価値はあります。知ってる曲のアレンジもきっかけにしてもらえると嬉しいですね。

――もしかしたら教育的効果も?

- 藤田

- あるんじゃないでしょうか。いま観ている幼稚園児が小学校へ入ったら、きっと音楽室の肖像画が違って見えるんですよ。要らない予備知識であの肖像画が楽しく見られるかと思うと、うらやましいです(笑)。

――あれってコワイですもんね。

- 藤田

- ええ、コワイんですよ。「こんな人いたんだー」ぐらいだったのにね。