|

アニメーションのもつ可能性に惹かれる

――『君の名は。』のようにオリジナルのアニメ映画が当たった状況で、直後に公開されるという点は、どのように思われてますか。

- 神山

- もちろんあれだけの大ヒットですから、プレッシャーはあります。似たような部分があるのは偶然ですが、それも仕方がないですね。むしろチャンスが拡がったと思っています。僕たちの世代はアニメが虐げられていた時代をいまだに覚えてるので、ジブリ作品以外であれだけのヒット作が出てきたのは、本当にありがたい。むしろ「似たようなやつがあるな」なんて思ってもらえると、いいんじゃないかと思います(笑)。

――この連載では、クリエイターがアニメを生涯の仕事にしようと思ったきっかけなども、うかがっています。

- 神山

- すでにいろんなところで語ってますが、アニメでは富野由悠季監督の『機動戦士ガンダム』(79)の衝撃が一番大きかったですね。その前の年に『スター・ウォーズ』が公開され、「こういうものを作る人になりたいな」と思ったときに、「スター・ウォーズを日本で作るとしたらアニメだ」と気づかされたのがガンダムだった。同じ年に宮崎駿監督の『ルパン三世 カリオストロの城』も公開され、これも違う種類の衝撃を受けました。今思うとすごいアニメが続々と公開されていたタイミングでしたね。

『ガンダム』で感じたのは「表現の可能性」です。それまでの主人公は熱血で造形も似たような感じだし、一辺倒な感じがしましたが、明らかそれとは違って普通の少年に感じた。それは作り手が意図的に描かなければ絶対そうはならない。記号的なキャラクターではなく「人間」というものをアニメが描ける可能性を提示してくれて、その部分にすごく惹かれました。

『カリオストロ』に感じたのは純粋にアニメーションの動きの面白さです。絵が生き生きと動いて、人間が本来やれないようなアクションもやってしまう。屋根の上からものすごい勢いで走って行けば、ひょっとして飛べるかもしれない。そんな不思議な説得力があるんですよね。ガンダムとはまったく違うベクトルで、リアリティはないのになんだかリアルを感じるみたいなことです。

それからしばらくして押井守監督の『うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』(84)に出逢い、これにもまた違う衝撃を受けました。アニメで初めて「演出する」ってことを意識したのはこの作品です。子どものころから映画をたくさん観ていたので、「演出」自体には意識があったほうですが、アニメーションだと「画が動いてる面白さ」が先に来て、演出家が何かした痕跡を読み取れなかった。でも、『ビューティフル・ドリーマー』は観客をこうやって騙そうとか、作品世界に引きずりこもうとか、明らかに演出意図が伝わってくる。絵と違って演出は具体的には見えないんですが、そういう意図が存在していると感じた。

この衝撃が、アニメーションこそ自分が生涯をかけて表現していくにふさわしいジャンルだと思ったきっかけです。最初の動機が実写の『スター・ウォーズ』だったのにそっちに行こうと思わなかったのは、革命的なアニメーション作品が次々と世に発表されていた、その時流が大きかったと思います。

――なるほど。今挙げられたのは、キャラクター性とアニメーションと演出、まさにアニメ映画を支える三本柱ですね。

- 神山

- 確かに三本柱ですね。そうした作家性のあり方に、大きく影響を受けたと思います。中でも一番大きく影響を受けてるのはガンダムでしょう。

――先の3作の中では、原作漫画のない100%オリジナルですしね。

- 神山

- ポイントは「意図的な表現」なんです。今までにないタイプの人間を描くことを、意図的にアニメの中で表現した。それ自体が、新しかったと思いますし、そこに感じた可能性の部分が大きいですね。アニメが永遠にたどりつけない「ある種のリアル」という地平に、最初に向かい始めた作品だと思っています。アニメはアウトライン(輪郭線)がある以上、絶対にリアルにはたどりつけない。でも、たどりつかないからこそいいんだと。どんな表現を駆使してリアルに近寄せていくか、それを様々な演出形が模索しあって今の日本のアニメができてきたのではないでしょうか。ガンダムはそれを気づかせてくれて、ひとつの指針になったと思うんです。リアルではないからこそ、そこに向かって進んで行こうとした。自分もその道を歩み始めた。そんなある種の原点だと思っています。

――そういうリアルへのアプローチについて、ご自身で監督をされるようになってからはどう感じられていますか。

- 神山

- やはり動機となった根の部分ですから、自分で表現を具体化しようとしたときには変わっていく部分があります。たとえば風景のリアルです。りんたろう監督の『幻魔大戦』(83)では新宿の歌舞伎町や吉祥寺の実景を描いてますが、あれを観たとき、ガンダムで感じていたリアルが自分の中でもう一段飛躍した部分がありました。「あっ、さらにリアルにするためには現実を描けばいいのか」と。この衝撃もたぶん今のアニメに続くリアルの原点ですよね。

僕は日本人の顔で『スター・ウォーズ』を作るとダメだっていう感覚があって、アニメは「日本人が作れる洋画」だとも思っていました。ところがある時期から「映画は本物が写っているもの」と、邦画がジレンマに陥っていく。アニメも2010年代あたりから、そこに入りかけている気がします。キャラクターも髪の毛の色こそ色とりどりですけど、日本人ばかりですよね。今は名前も日本人中心で、「シャア・アズナブル」なんて、こわくてつけられないですよ(笑)。

親子三世代のつながりが見える物語

――日本のアニメを語るとき、「リアル」はキーワードですが、少しずつ変わっているわけですね。

- 神山

- リアリティとリアルは大きく違いますからね。本物にしすぎて、だんだんリアリティを感じなくなってしまった。邦画のその傾向と、アニメですらSF作品があまり受け入れられなくなってきてる理由と、つながっている気がします。最近は自分たちの体験したことがないものは、見たくなくなっているんじゃないんですか。

――アニメに「学園もの」のが多い理由も、観客の共通体験ベースだからですよね。

- 神山

- ええ。邦画では70年代から80年代にかけてそうなっていって、時代劇、現代劇以外のSFやファンタジーは「よみがえりもの」以外は作れなくなったりしたし、最近ではいよいよ学園もの、青春ものだけですよね。スポーツもですら共通体験たり得ないのか、それすらも作られなくなってきた。「このままの自分でなれるもの」以外は、観客が好まなくなってきたのではないかと。アニメもそうなっています。半分は自分の追い求めてきたリアルが時代と合ってきたなと思いつつも、半分はそれでいいのかなと。今でも最終的には『スター・ウォーズ』を作りたいと思っているのに、今の若い人たちはそんなの欲しくないのかもしれないなと……。

――流行は「行ったり来たり」ですから、また戻ってくると思うんです。

- 神山

- そうだといいんですが、ただ邦画の状況を見ると、アニメもなかなか返り咲かないかもしれませんね。

――総じて物語が小さくなったなということは実感しています。

- 神山

- スケール感で言えば小さくなってるかもしれません。それは仕方ないかとも思います。知らない世界で起きているでっかいことより、自分の身近なことのほうが当然アリティが感じられるんですよ。想像力よりも体感に近いものに変わっていっている。アニメも経験したことがないことを、想像で楽しむというようなものではなくなってきた気がするんです。

- 神山

- 制作スタートが2000年なので、もう17年ですよね。時代が追いついた一方、現実はどんどん当時の想像を超えていく部分もる。それでも漫画原作が描いたネット社会の設定の深さに改めてすごさを感じています。アニメは15年前に作ったから、今でも褒められている気がします。今あれを作ったらどうなるのか、それは考えさせられますね。携帯電話の形にしても、すでに古いですから。その辺は、過去のSF作品はすべて経験している苦しみだとは思いますが。特に電話の古さは一番出やすいですよね。おそらく『スタートレック』だけですよ、iPhoneに近い通信デバイスを出していたのは。普通はでかい通信機器にコードがついていたりしますから。

――『 東のエデン』も発表時期を考えると、携帯端末の表現は最先端を行っていた気がします。SiriっぽいAIが出てますし。

- 神山

あのころはまだアプリをダウンロードするっていうのは、一般的ではなかったですからね。AIもそうで、ジュイスという音声によるコンシェルジュ・システムも出していましたね。あとは「東のエデンシステム」というタグのつく画像検索も……。 あのころはまだアプリをダウンロードするっていうのは、一般的ではなかったですからね。AIもそうで、ジュイスという音声によるコンシェルジュ・システムも出していましたね。あとは「東のエデンシステム」というタグのつく画像検索も……。

――あれもAR(拡張現実)ですよね。放送中にセカイカメラも登場しました。

- 神山

- そうですね、ほぼ同じくらいだったと思います。

――そのARもかなり浸透しました。

- 神山

- 特に「ポケモンGO」の流行ですよね。これからVR(仮想現実)に行くかと思ったら、ARに戻ってきたぞと。「エデンシステム」で「現実世界に自分たちにしか見えないレイヤーを重ねる」という設定は、まさに今なら「ポケモンGOだよ」って説明ですぐ分かるわけです。興味のないおじさんには見えないけど、このデバイスを通すと同じ空間にポケモンがいるぞって。あれは「ニートたちにしか見えないソサエティができている」というお話を描こうとしたときに、どうやって表現しようかっていう中で考えたことです。無人のショッピングモールを活用することで、携帯電話を商品にかざすとリアル空間にはないタグが見える。次世代にしか見えないソサエティが実は同じ空間の中に重なって存在していく。それを描こうとしたのが『東のエデン』でした。その理想とした部分に時代が追いついたなと思う反面、なかなか現実はそう理想どおりにはならないなと、齟齬を感じる部分もあったりします。

――TwitterみたいなSNSには、どう対処されていましたか。

- 神山

- Twitterは自分は『エデン』の劇場版が公開された時に初めて実際に使いました。都内を舞台挨拶で回るときにツイートしていく。「ああ、こういう感覚なのね」と、実感を持って体験していました。作品を作っている時に使っていたらもっと違った表現ができたかもしれませんね。テクノロジーに関しては、特に「最先端を描こう」って気負っていたわけではなく、「今を描きたい」という感覚でした。そのためにどんな表現を模索するか。

それと士郎正宗先生からアドバイスされたことですけど、「SFを描くときは何か希望がなければならない」っていうことも大きいかな。新しいテクノロジーはどうしても「悪の象徴」みたいな形で登場することが多い。でもそうではなく、テクノロジーは人類の希望になっていかなければと。SF作品はそれを提示する必要がある。それは意識してきました。結果的にアニメの中ではうまくいっても、現実だとそうならない難しさ、ジレンマも作り続けてくる中から出てきましたけれども。

作り手の考えと時代とのリンクは、攻殻のときにすごく感じました。「STAND ALONE COMPLEX」という概念を思いついたときには、妙な全能感があったのを、いまでも覚えてます。だけどどこかでズレる瞬間もあって、『エデン』の後ぐらいにそれを実感しました。長く作ってくると軌道修正を余儀なくされる瞬間がある。特にこの数年は、そう感じています。変わらずに同じことをやるためには、どんどん変わっていかないといけないのだと思います。

――それでは改めて最後に、これから公開される『ひるね姫』のみどころをご紹介いただけますか。

- 神山

- 今までの作品とは、まったく方向性の違う作品をつくる機会をいただきました。世界を救うような壮大な話や、ハードなSF作品を多く作ってきましたが、もっと力の抜けた、日常の延長を描いています。特に今回は、家族のつながりなど身近なものがテーマになった作品です。僕自身、これまで手掛けてこなかったタイプの作品を作ることになったことで、新しい冒険ができたなと思っています。

とは言え、できあがってみると、わりと今までの自分の延長線上にもあるなと思っています。できるだけ幅広い層に見ていただけたら幸いです。忙しくて一番映画を見ないお父さん世代が見ると、いろんな発見があるかもしれません。女子高生の主人公の目線を通じて、三世代のつながりを見つめなおす、そういう作品になっていると思います。ぜひ世代を超えて観ていただき、楽しんでください。

PROFILE

|

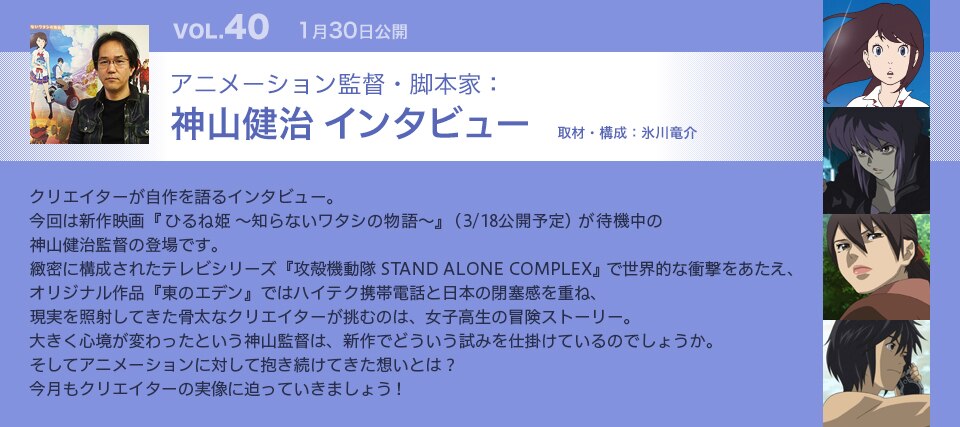

神山健治(かみやま・けんじ)

神山健治(かみやま・けんじ)