|

リアルなガンアクションで魅せた『ヨルムンガンド』

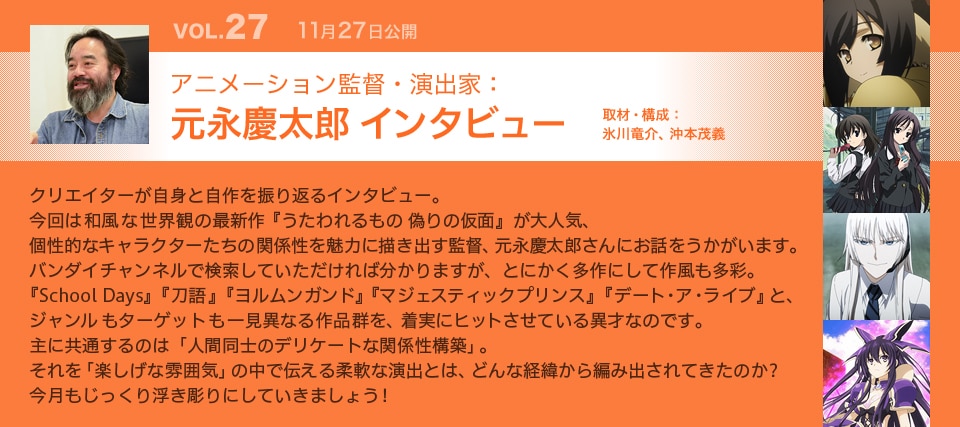

――『 ヨルムンガンド』(12)では、一転して現実世界でのリアリティあふれるガンアクションを手がけられています。

- 元永

-

これもWHITE FOXの岩佐(岳)社長からのオファーで、「ガンアクションは以前に経験がありますので、任せてください」と快諾しました。原作の漫画は1期放送中に完結したので、早い段階から物語の終着点は分かっていました。ラストへどうもっていくか、シリーズ構成の黒田洋介さんと練ったそのままで、ブレることなく最後まで描ききることができました。

これもWHITE FOXの岩佐(岳)社長からのオファーで、「ガンアクションは以前に経験がありますので、任せてください」と快諾しました。原作の漫画は1期放送中に完結したので、早い段階から物語の終着点は分かっていました。ラストへどうもっていくか、シリーズ構成の黒田洋介さんと練ったそのままで、ブレることなく最後まで描ききることができました。

――映像化する上でのこだわりは?

- 元永

- やはり「銃の扱い」です。撃つ直前までトリガーに指をかけないとか、子どものヨナはアサルトライフルの反動に負けないよう覆いかぶさるように構えるとか。ココのチームは軍出身の人、警察出身の人とメンバーそれぞれ出自が違いますが、組織によって銃の構え方は微妙に違うんですね。それを反映させてみようと。ただし露骨にはせずに、分かる人が観たら分かるぐらいのバランス感でやっています。

――銃撃シーンも、どことなく実写映画的な感じがします。

- 元永

- 原作者の高橋慶太郎さんが、マイケル・マンの『ヒート』(95)など男臭いガンアクション映画が大好きのようなので、参考にしました。本来なら「撃った」「倒れた」をカットを割って見せるところを、あえてワンカットで見せたり。流れ弾で後ろのガラスが割れたるなど、小道具やディテールの描写にも工夫しています。

――他に演出する上で気をつけたところは?

- 元永

- ココたちは世界を転々としますから、地域ごとの空気感の違いをしっかり描きたいなと。海外ドラマ『CSI:科学捜査班』(10)などを観ると、同じアメリカ国内でも地域によって全然違うことに気づきます。そう撮影スタッフに語ったら、フィルターのパターンをたくさんつくってくれました。北欧なら銀残し(特殊な現像処理)をしたような色あせた色合い、カリブのような暑い地域なら彩度の高い色合いにする。撮影だけでなく、各セクションが「こっちも負けないぞ」と競い合っていて、銃のマズルフラッシュも銃器デザインの森(賢)くんがすごくリアルにしてくれたし、3Dで航空機、戦闘ヘリ、車両などを一人で担当した相馬(洋)くんも本当に凄い。スタッフワークがうまく噛みあった作品ですね。

――武器商人が世界を変えるという物語ですから、まずは「銃」と「世界」がきちんと描けてないと成立しないと……。

- 元永

-

そのとおりです。キャラクターに関しても、ココが“嫌な人”に見えないよう気をつけています。つねに素敵な人として描きたいなと。演じてくれた伊藤(静)さんの声が嫌味なくスーッと流れてくれたのも良かったです。無口なヨナくんの存在感が際立って、両者のコントラストで物語を引っぱっていくことができました。キャラクターデザイン・総作画監督の中村(和久)くんの描くキャラクターたちも魅力的でした。彼には『うたわれるもの 偽りの仮面』でも活躍して貰っています。

そのとおりです。キャラクターに関しても、ココが“嫌な人”に見えないよう気をつけています。つねに素敵な人として描きたいなと。演じてくれた伊藤(静)さんの声が嫌味なくスーッと流れてくれたのも良かったです。無口なヨナくんの存在感が際立って、両者のコントラストで物語を引っぱっていくことができました。キャラクターデザイン・総作画監督の中村(和久)くんの描くキャラクターたちも魅力的でした。彼には『うたわれるもの 偽りの仮面』でも活躍して貰っています。

――ヨナと周囲の大人たちの関係性にも、どこか擬似家族的なものが感じられて、先ほどの「居場所」のお話に重なる部分があります。

- 元永

- そこは原作の魅力のひとつですから、壊したくはないなと。アニメではカット割りの工夫などで、より強調させてもらいました。ヨナはココに惹かれていきつつ、一時期は恐くなって逃げ出す。でも、ラストはまた家族に戻ったみたいな感じで終わる。世界は大変なことになっているので、かなりブラックな結末ではあるんですが(笑)。

――そこも含めて、余韻と味わいを残す終わり方でした。

初のオリジナル作『マジェスティックプリンス』

- 元永

-

企画から放送開始まで4年かかっています。僕が入ったときには基本的な設定とストーリーは決まっていましたが、好き勝手にアイデアを入れさせてもらえて、ありがたかったです。結果的に自分の色がいちばん出た作品になったかなと。

企画から放送開始まで4年かかっています。僕が入ったときには基本的な設定とストーリーは決まっていましたが、好き勝手にアイデアを入れさせてもらえて、ありがたかったです。結果的に自分の色がいちばん出た作品になったかなと。

――ジャンルはロボットアニメですが、学園ものの雰囲気もあり、落ちこぼれたちの成長ストーリーありと、バラエティに富んだ作品に見えます。

- 元永

- とにかく全部ぶちこんでみようと。どこかで観たことのあるロボットアニメにはしたくなかったので。オーダーとしては「少年たちと彼らをとりまく大人と世界をしっかり描く」というものでした。主人公たちの境遇はかなりシリアスですが、暗いのは苦手ですから随所に笑いを入れ、学園ものっぽくしたり恋愛ドラマを入れたり。そんな感じで、どんどん拡がっていきました。

――たしかに、観たことのないロボットアニメですね。

- 元永

- 要素が満載な分、キャラクターたちはブレてはいけない。まず主人公のヒタチ・イズルは「落ちこまない、振り向かない、立ち止まらない」キャラにしようと。

――キャスト陣についてはいかがでしょうか。

- 元永

- メインキャラ5人のオーディションでは、300人近い候補から3日間かけて選ばせてもらいました。スルガ役の池田純矢くんはアニメ初出演でしたが、スケベなことを言ってもスケベに聞こえない稀有な才能の持ち主で驚きました(笑)。回を追うごとにキャスト全員がお芝居に上乗せしてくれるようになり、キャラクターにも深みが出ましたね。

――オレンジさんのメリハリのついた3DCGメカアクションが圧巻でした。5人の搭乗する「アッシュ」は換装機構があって、戦闘シーンも多彩ですし。

- 元永

-

玩具化されたときに、武装を換えられたら面白そうだなと。オレンジさんには苦労を強いてしまいましたが……。最初の打ち合わせで「アクションのアタリ(CG用ガイド作画)は必要ですか?」と聞いたら、「オレンジに全部任せてくれ」と言われたので、さすがですね。いつも想像以上のメカアクションをあげてくれた結果、やはり競い合うようになりましたね。とくに第14話(「アッシュの影」)のイズルが覚醒するシーンは、すさまじかったです。要求した尺を超過していましたが、切るに切れない。「ここまでやられたら、負けてられないぞ!」と、アクションシーンのコンテもより良く工夫してしていく。やはり切磋琢磨しながらつくっていくのは、とても楽しいですね。

玩具化されたときに、武装を換えられたら面白そうだなと。オレンジさんには苦労を強いてしまいましたが……。最初の打ち合わせで「アクションのアタリ(CG用ガイド作画)は必要ですか?」と聞いたら、「オレンジに全部任せてくれ」と言われたので、さすがですね。いつも想像以上のメカアクションをあげてくれた結果、やはり競い合うようになりましたね。とくに第14話(「アッシュの影」)のイズルが覚醒するシーンは、すさまじかったです。要求した尺を超過していましたが、切るに切れない。「ここまでやられたら、負けてられないぞ!」と、アクションシーンのコンテもより良く工夫してしていく。やはり切磋琢磨しながらつくっていくのは、とても楽しいですね。

――ザンネンファイブの軽妙なかけ合いも、気持ちよかったです。

- 元永

-

あの面白さは、シリーズ構成・脚本の吉田玲子さんの功績でしょう。最初は「SFはよく分からない」などと言われていたんですが、そういう部分はSF考証兼脚本の鈴木(貴昭)さんがフォーローしましたし、設定からSF的要素まで矛盾はないと思います。良い連携がとれたシナリオチームで、それぞれの個性も活かされていました。

あの面白さは、シリーズ構成・脚本の吉田玲子さんの功績でしょう。最初は「SFはよく分からない」などと言われていたんですが、そういう部分はSF考証兼脚本の鈴木(貴昭)さんがフォーローしましたし、設定からSF的要素まで矛盾はないと思います。良い連携がとれたシナリオチームで、それぞれの個性も活かされていました。

――あらためてシリーズを振り返ってみて、いかがでしょうか?

- 元永

- 関わった期間も長いし、自分の色を出すことができた初のオリジナルですから、かなり思い入れは深いです。「ザンネンファイブ」たちとはずっと遊んでいたかったし、機会があればぜひ“その後”の物語を描いてあげたいですね。実はラストのオチに相当することも、すでに考えてありますし。

――それはぜひ続編に期待したいです。

デートの初々しさにこだわった『デート・ア・ライブ』

- 元永

-

オファーを受けてから原作小説を読んでみたら、通常のラノベとは違う雰囲気を感じました。意外な展開もたくさんあって、楽しいんです。ただしアニメ化にあたり、どうしても映像にできない部分があったのが悩ましくて。それは士道が琴里にリボンを渡すくだりですね。小説では伏線として描かれていますが、映像でそこを描いてしまうとオチまで見せないとフィルムとして破綻してしまう。そこを描けなかったのが辛かったです……。アニメ化で最大のポイントは、とにかくキャラをかわいく見せること。島﨑(信長)くんの声の力で主人公・士道が本当に良い男になり、周囲の精霊たちのキャラのかわいらしさ、純粋さがより強調されました。

オファーを受けてから原作小説を読んでみたら、通常のラノベとは違う雰囲気を感じました。意外な展開もたくさんあって、楽しいんです。ただしアニメ化にあたり、どうしても映像にできない部分があったのが悩ましくて。それは士道が琴里にリボンを渡すくだりですね。小説では伏線として描かれていますが、映像でそこを描いてしまうとオチまで見せないとフィルムとして破綻してしまう。そこを描けなかったのが辛かったです……。アニメ化で最大のポイントは、とにかくキャラをかわいく見せること。島﨑(信長)くんの声の力で主人公・士道が本当に良い男になり、周囲の精霊たちのキャラのかわいらしさ、純粋さがより強調されました。

――「精霊とデートして、デレさせる」という物語ですから、デートシーンには気配りをされましたか?

- 元永

-

もちろんです。イメージとしては、「高校生の初デート」。初々しさに観ている人が思わず微笑んでしまう。そんな感じをうまく出せたらなと。

もちろんです。イメージとしては、「高校生の初デート」。初々しさに観ている人が思わず微笑んでしまう。そんな感じをうまく出せたらなと。

――第2期『 デート・ア・ライブII』(14)を経て、2015年8月には『劇場版デート・ア・ライブ 万由里ジャッジメント』も公開されます。

- 元永

- 完全新作のオリジナルですから、今までの集大成がつくれました。総作画監督の渡辺浩二くんが、原作イラストのつなこさんの絵を意識してキャラを描いてくれて、TVシリーズとはまた違った魅力が出たのではないでしょうか。

面白そうなものは何でも引き受ける

――お話をうかがっていると、元永監督作品独特の楽しさは「キャラクターと遊びながらつくる」という点がキーポイントだと感じます。

- 元永

- コンテ描くときにも、「こいつらバカだよねー」と楽しみながらですからね(笑)。『刀語』以降は、親の目線、友だちの目線、恋人の目線とか、いろんな視点を混ぜながら練りこんでつくっている感じがします。

――作品から、そんな楽しげな気分がひしひしと伝わってきます。

- 元永

- やっぱり自分が楽しくないと嫌ですから。現場のスタッフも大変は大変でしょうけど、なるべく楽しみながらつくってほしいなと。「イヤな気持ちになっていないかな?」と、現場ではそういうところがいつも気になってしまいます。

――手がけられた作品は、今日うかがっただけでも、美少女ものやロボットアニメ、硬派なガンアクションと、非常に幅広いですね。多彩なジャンルにチャレンジされてきた理由はありますか?

- 元永

- 基本的に「来る仕事拒まず」ですから。面白そうなものはジャンルに関係なく、ほとんど引き受けてしまう。「自分が楽しんでいるなら、みんなも楽しんでくれるだろう」という気持ちでやってます。芸術をつくっているなんて意識はまったくなく、単純にみんなで楽しめる娯楽をつくりたいだけなんです。

――そこは雑多なものを吸収しながら育ったという、原体験につながっていますね。

- 元永

- きっとそうでしょうね。「これしかつくれない」ではなくて、「いろんなものをつくっているのでいろいろ観てください」と、お願いしたいです(笑)。

――観る側としても、いろんな味を楽しめてお得な感じがします。本日はどうもありがとうございました。

PROFILE

|

元永慶太郎(もとなが けいたろう)

元永慶太郎(もとなが けいたろう)